(Sábado, 28 de Febrero de 1829)

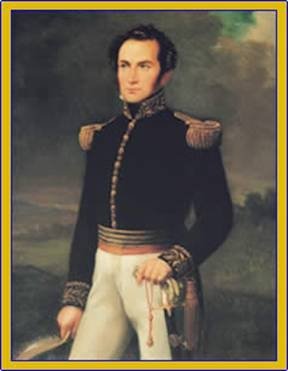

Uno de los grandes caudillos y ejes de la política venezolana por espacio de casi veinte años, Antonio Guzmán Blanco nació en Caracas un 28 de febrero de 1829. Estudió Derecho en la Universidad de Caracas y sus viajes le dieron una gran experiencia en la política y en la administración pública. Estuvo en Estados Unidos como Secretario de la Legación de Venezuela en Washington.

Pero la verdadera carrera política y militar de Guzmán Blanco la inicia en 1859, cuando se origina la Guerra Federal y el futuro caudillo liberal se alinea al lado de Juan Crisóstomo Falcón y de Ezequiel Zamora. Al triunfar la Revolución, en 1863, pasa Guzmán Blanco a formar Gobierno.

En 1870 el mismo encabeza una revolución y logra entronizarse a la manera de los dictadores; en 1873 es electo Presidente de la República y gobierna en forma progresista hasta 1877; este período se conoce con el nombre de Septenio; luego asciende al poder Linares Alcántara, quien muere repentinamente y es Guzmán Blanco quien se encarga de nuevo de la Presidencia, desde 1879 hasta 1884, es decir, el período llamado Quinquenio; de 1884 a 1886 gobernó Joaquín Crespo, tornó a mandar Guzmán Blanco desde 1886 a 1888, período conocido con el nombre de Bienio.

Durante estos tres períodos Guzmán fue un autócrata, hizo un gobierno personalista y acomodó la Constitución a su conveniencia; sin embargo, la historia le reconoce el papel de civilizador, de modernizador de la Venezuela que él vivió. Hizo caminos a través del país, fomentó la agricultura y la instrucción (a él se le debe el decreto de instrucción pública y obligatoria, de 1870), estimuló el comercio; construyó el Panteón Nacional, El Capitolio, teatros, iglesias, etc.

Hizo fastuosa la celebración del Centenario del Nacimiento del Libertador en 1883. En definitiva, impulsó a Venezuela en los órdenes material y cultural, de acuerdo con la inteligencia y los grandes conocimientos que él poseía. Recibió el título de Ilustre Americano. Su padre, Antonio Leocadio Guzmán, también hombre público y fogoso periodista, no llegó a la posición del Caudillo.

Guzmán Blanco murió en París, el 28 de julio de 1899.

GOBIERNOS DE GUZMAN BLANCO

Antonio Guzmán Blanco, fue, sin dudas, el caudillo de mayor relieve surgido de la Guerra Federal. Ejerció el gobierno, directa e indirectamente, por 22 años y su influencia se extendió por un período aún mayor. Su obra de gobierno la realizó en tres etapas o períodos. El Primero, de siete años, 1870-77, recibe el nombre de "Septenio", y es considerado como "uno de los períodos más fecundos y progresivos de la historia venezolana."

Al terminar este período, Guzmán Blanco hizo elegir para que le sucediera en la Presidencia, a uno de sus tenientes más adictos, el General Francisco Linares Alcántara, y se fue a Europa investido de un alto cargo diplomático. Pero Linares Alcántara, que había prometido continuar la política de Guzmán Blanco, decidió romper con su protector y propició desde el gobierno un movimiento anti-guzmanista. Fueron derogados los decretos dictados por los Congresos sobre honores a Guzmán Blanco y demolidas las estatuas que esos mismos congresos habían ordenado levantarle en Caracas. Este movimiento contra Guzmán Blanco, ausente en Europa, provocó el alzamiento de uno de sus partidarios, el General Gregorio Cedeño, quien a la cabeza de la llamada "Revolución Reivindicadora" entró en Caracas, en febrero de 1879. Pocos días después regresó Guzmán Blanco y se encargó del mando como Supremo Director.

En mayo fue elegido Presidente Provisional y en noviembre del mismo año Presidente Constitucional hasta 1884. Esta segunda etapa de gobierno de Guzmán Blanco se conoce con el nombre de "quinquenio", y durante él continuó el progreso material iniciado en el septenio y se acentuó el carácter dictatorial del guzmancismo. Al finalizar este período hizo elegir Presidente a otro de sus partidarios, el General Joaquín Crespo, quien gobernó de 1884 a 1886.

La lucha contra la autocracia de Guzmán Blanco cobró impulso con la introducción de las ideas positivistas y el movimiento político estudiantil que se inició durante la primera presidencia de Crespo. La oposición estudiantil contra Guzmán Blanco tuvo su origen en ciertas medidas del gobierno que afectaban la Universidad, sobre todo la supresión de la autonomía universitaria y la apropiación por Guzmán Blanco de la hacienda Chuao propiedad de la Universidad. Pero Crespo, a diferencia de Linares Alcantara, reprimió el movimiento anti-guzmancista con la cárcel y el destierro y cerró la Universidad. Bajo los auspicios de su gobierno se preparó un movimiento nacional de "Aclamación" para el retorno de Guzmán Blanco, a quien el Consejo Federal eligió Presidente Constitucional para el período 1886-88.

Guzmán Blanco ocupó de nuevo el mando hasta 1887. Este año se fue definitivamente a Europa, dejando encargado del gobierno al General Hermógenes López, a quien hizo elegir para que terminara su período.

Guzmán Blanco resultó ser un nuevo tipo de caudillo que sometió a los numerosos generales alzados después de la caída de José Ruperto Monagas y a algunos de sus propios partidarios en armas contra su gobierno. En los años que siguieron a su llegada al poder, el país se encontraba sacudido en todas partes por conmociones y revueltas. Guzmán Blanco decía que "Venezuela es como un cuero seco, que se pisa por un lado y se levanta por el otro".

Guzmán Blanco fue liquidando o sometiendo a sus enemigos mediante el ejercicio de una férrea dictadura. Siempre ejerció el gobierno investido de facultades extraordinarias. Durante su gobierno no se respetaron los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Fue un período de presos y desterrados políticos; de allanamientos, confiscaciones, contribuciones forzosas, vejámenes; torturas en las cárceles y ejecuciones. Fue también una época de corrupción administrativa y peculado.

Pero al combatir y someter a los caudillos regionales, Guzmán Blanco frenó el proceso de desintegración feudal de la república, contribuyó a forjar la unidad nacional y golpeó el regionalismo. No obstante llamarse defensor de la Federación, Guzmán Blanco en la práctica acabó con toda autonomía regional, provincial o municipal. Centralizó el poder y afianzó la autocracia.

Durante su gobierno mejoró la red de comunicaciones: carreteras, ferrocarriles, líneas de navegación, correos y telégrafos. Estableció el sistema métrico de pesas y medidas y una moneda nacional, el bolívar, que el mismo Guzmán Blanco creó en 1879. "Fundó un servicio nacional de estadísticas; hizo levantar mapas, censos e inventarios de la nación; estableció una economía, si no floreciente y dinámica, al menos sana y estable; estructuró una administración ordenada, un sistema fiscal que siquiera funcionaba, restauró el crédito público interno y externo; trazó normas a la economía y aún a la geopolítica venezolana, algunas de las cuales seguían vigentes sesenta años más tarde; le dio sentido y orientación a la política nacional, protegió la agricultura y el comercio, y durante su gobierno se hicieron en Venezuela los primeros ensayos de industrias; regularizó la administración de la justicia; completó y perfeccionó la legislación. En suma; le dio cohesión a la nación.

Al lograr durante tanto tiempo la pacificación casi absoluta de Venezuela, consiguió que se perdiese un poco el hábito de la guerra y que se desprestigiase la profesión de revolucionario. En 1892, cuando Crespo se alzó y el país entró en un nuevo ciclo de conmociones armadas, el pueblo cantaba:

Ya Venezuela no quiere guerras

porque esta tierra se va a acabar.

Generales, Coroneles, sinvergüenzas,

que no quieren trabajar...

Al mismo tiempo que sometía a los caudillos, Guzmán Blanco se ligaba con la naciente burguesía mercantil, con las firmas comerciales que tenían en sus manos el comercio exterior y también la ejecución de las obras públicas decretadas por el gobierno. El apoyo de estos sectores dio solidez a la política centralizadora del autócrata.

EL CUADRO ECONOMICO DURANTE EL GOBIERNO DE GUZMAN BLANCO

El clima de paz que Guzmán Blanco logró en la República, le permitió llevar a cabo importantes medidas en el orden económico y fiscal. Los derechos de importación y de exportación habían subido de un 30% en 1830, a más de 100% en 1863, del valor de las mercancías. Guzmán Blanco rebajó los impuestos de importación en un 70% y eliminó prácticamente los de exportación.

Igualmente suprimió los peajes y derechos de cabotaje que se cobraba al comercio interior, por llevar las mercancías de un sitio a otro de la República.

Los quince años de paz de la autocracia de Guzmán Blanco fueron de gran recuperación de la ganadería y la producción agrícola, diezmadas como consecuencia de las continuas guerras civiles desde 1830. El rebaño vacuno, calculado en 1858 en 12 millones de cabezas, se había reducido a 5.400.000.

Cuando terminó el gobierno de Guzmán, el número de cabezas de ganado había subido a más de 8.000.000. La producción agrícola, la pesca, las minas, el comercio interior y en general, todas las actividades económicas, experimentaron un notable progreso en comparación con la precaria situación en que se encontraban a raíz de la guerra federal.

Esta prosperidad fue la causa principal de la estabilidad del gobierno de Guzmán, y se debió en gran medida a los precios altos que tuvieron en aquellos años, los principales frutos de exportación, café, cacao, algodón. En aquel tiempo se comenzó a exportar caucho, dividive y plumas de garza. Hay que mencionar también, en este balance del período de Guzmán, la reducción de la deuda interna y externa; el aumento considerable del comercio exterior y el incremento del presupuesto de gastos del gobierno, que llegó a 50 millones.

Por último, Guzmán Blanco se ocupó de sanear y estabilizar la moneda. Por Ley del 11 de mayo de 1871 estableció el fuerte o "venezolano" como moneda nacional, incorporando por primera vez la efigie del Libertador en nuestro signo monetario. Se mandó fundar una casa de moneda, "El Cuño", que funcionó entre 1886-89; y en 1879 se derogó la Ley de 1871 y se estableció como moneda nacional, el Bolívar, dividido en 100 céntimos, que se conserva hasta hoy.

GUZMAN BLANCO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Durante su gobierno Guzmán Blanco tuvo que enfrentar varios conflictos internacionales debido a reclamaciones injustas y onerosas de gobiernos extranjeros contra la República. En todos estos casos la actitud de Guzmán Blanco fue enérgica y patriótica.

1.-En 1869 el gobierno de Estados Unidos, hizo que el gobierno de Venezuela firmara un acuerdo en que se comprometía a pagar un millón y medio de pesos en compensaciones por supuestos daños a propiedades de ciudadanos norteamericanos en el país. Los daños en cuestión no llegaban a 5.000 pesos. Guzmán Blanco impugnó el acuerdo y se negó a pagar el dinero, por considerarlo un "robo diplomático". Declaró al respecto: "Traigan sus cañones y empiecen a dispararlos contra Venezuela, porque no quiere dejarse robar más diplomáticamente". Esta actitud enérgica, mantenida durante muchos años, hizo que en 1886 el Senado Estadounidense aprobara un nuevo tratado menos oneroso.

2.-En 1875 rompió relaciones diplomáticas con Holanda, a causa de la hostilidad manifiesta de las autoridades holandesas de Curazao y el apoyo que daban a los enemigos políticos de Guzmán Blanco, refugiados en la isla.

Guzmán Blanco suspendió el pago de la deuda a Holanda y un buque de guerra holandés se presentó en La Guaira e hizo salir del puerto por la fuerza un barco curazoleño detenido por las autoridades venezolanas. Consecuencias de este conflicto fueron dos medidas propiciadas por el gobierno de Guzmán Blanco contra las autoridades coloniales holandesas. La primera de ellas fue la creación del impuesto diferencial antillano, o sea un recargo del 30% en los impuestos de aduana sobre las mercancías importadas de Las Antillas. Y la segunda fue la idea expuesta ante el Congreso de 1877 de que Venezuela habría de comprar un día las islas de Curazao y Trinidad como importante medida de "seguridad patria y de política sudamericana".

3.-En cuanto al problema fronterizo con Colombia, Guzmán Blanco mantuvo los derechos de Venezuela sobre la región occidental del Orinoco, que siempre perteneció a la Provincia de Guayana. Sin embargo, en 1882 convino en someter el problema de la frontera con Colombia al arbitraje del Rey de España.

Los límites con la Guayana Inglesa fue causa de un problema más grave con Inglaterra. Los ingleses ocupaban paulatinamente cada vez más territorio venezolano y la bandera inglesa fue plantada en el Amacuro y el Barima. La protesta del gobierno venezolano no fue oída y en 1887 quedaron rotas las relaciones diplomáticas. Por otra parte el gobierno inglés amenazó con un buque de guerra para obligar al gobierno venezolano a pagar por daños a buques mercantes ingleses. El gobierno de Guzmán Blanco se mantuvo firme también en este caso. Sin embargo, el problema de límites en esta frontera no quedó resuelto entonces, ni siquiera en 1899 durante el gobierno de Cipriano Castro, pues Inglaterra valiéndose de su condición de gran potencia, continuó ocupando y manteniendo territorios venezolanos dando origen a un complicado problema territorial que aún subsiste. Por último, durante el gobierno de Guzmán Blanco, en 1879, fueron fijados los límites con el Brasil.

GUZMAN BLANCO Y LA IGLESIA

Uno de los aspectos importantes de la política de Guzmán Blanco es el que se refiere a sus relaciones con la Iglesia Católica y a la pugna que mantuvo como resultado de las medidas tomadas por su gobierno en este terreno.

Los conflictos entre el Estado y la Iglesia comenzaron en Venezuela desde los días iniciales de la Independencia cuando la República tuvo que deslindar su campo, frente a una institución como la Iglesia Católica que, se había identificado con el absolutismo español y ocupaba un papel ductor en todos los órdenes de la vida colonial. Los patriotas, como Miranda y Bolívar durante la guerra de independencia y posteriormente, los conservadores y liberales, por igual, mantuvieron el carácter laico del Estado y se esforzaron por impedir la ingerencia de la Iglesia en la política.

Guzmán Blanco mantuvo frente a la Iglesia una actitud de independencia. Orientó su política a fortalecer el Estado como institución soberana frente a la Iglesia y a impedir la ingerencia del clero en los asuntos civiles y políticos. Entre las medidas de mayor significación de su gobierno en este aspecto, debemos mencionar las siguientes: Suprimió los Seminarios; puso en manos de la universidad la enseñanza de las materias eclesiásticas; estableció el registro civil con lo cual se anulaban prácticamente los registros parroquiales que llevaban los curas; se prohibió celebrar bautizos, matrimonios o entierros sin la constancia de haberse cumplido antes la formalidad civil. Prohibió el pago de primicias que hacían los fieles a la Iglesia; cerró los conventos de mujeres y otras comunidades religiosas. Decretó la secularización de los cementerios y se estableció el primero de ellos en el sur de Caracas. "Estatuyó el matrimonio civil e inició él mismo la práctica de esta reforma casándose ante las autoridades civiles. Restringió el derecho de la Iglesia y del clero de poseer bienes raíces. Expulsó al arzobispo de Caracas, Silvestre Guevara y Lira, y al obispo de Mérida, Hilario Bosset. Guzmán Blanco, en fin, alentó la idea de constituir una Iglesia venezolana, emancipada del Vaticano.

Algunas de estas medidas fueron derogadas o abandonadas durante los gobiernos de Rojas Paúl y Juan Vicente Gómez.

GUZMAN BLANCO Y LA INSTRUCCION PUBLICA

El 27 de junio de 1870, Guzmán Blanco promulgó el Decreto de Instrucción Pública, gratuita y obligatoria. Dada la importancia y la transcendencia que ha tenido esta medida en el desarrollo de nuestra educación, conviene señalar sus postulados y objetivos de mayor relieve.

El Decreto dividió la instrucción pública en dos etapas: la primario o universal, que la Ley exige a todos los venezolanos y que los Poderes Públicos están en el deber de dar gratuitamente; y la instrucción libre o voluntaria que comprende los demás conocimientos que los venezolanos quieran adquirir en las demás ramas del saber humano. La Nación, los Estados y los Municipios tienen la obligación de promover por todos los medios a su alcance, la instrucción primaria, creando y protegiendo escuelas gratuitas en los poblados y en los campos, de manera que los conocimientos obligatorios estén al alcance de todos. Establece como conocimientos obligatorios: "Principios generales de moral, lectura y escritura del idioma patrio, aritmética práctica, sistema métrico y el compendio de la Constitución Federal".

Para implementar el cumplimiento del decreto creó una estructura administrativa constituida por la Dirección Nacional de Instrucción Primaria, adscrita al Ministerio de Fomento; y Juntas Superiores en las capitales de Estado; Juntas Departamentales en las cabeceras de Departamento; Juntas Parroquiales en cada parroquia; Juntas Vecinales en los pueblos y caseríos. Al margen de tales organismos y para colaborar con ellos de modo directo y estrecho, funcionarían, además, Sociedades Cooperadoras constituidas por todas aquellas personas que quisieran prestar protección a la instrucción primaria. El Decreto ordena montar una imprenta para imprimir los textos de la enseñanza primara y adquirir los útiles necesarios para las Escuelas Primarias, haciéndolos venir del extranjero, o tomándolos del país, del modo que fuera más económico.

El Decreto de Instrucción Pública, pone la responsabilidad de la educación popular en manos del Estado, con lo cual se completa "la figura jurídico-educativa del estado docente, que comenzó a formarse desde los comienzos mismos de nuestra república".

En diciembre de 1872 Guzmán Blanco dictó otro decreto, por medio del cual reglamentó y estableció las condiciones para el funcionamiento de los colegios privados; e igualmente, clasificó los colegios nacionales, dividiéndolos en Federales y Seccionales, según pudieran o no, otorgar títulos. Los Colegios Seccionales daban títulos de maestros de instrucción primaria, agrimensor público y bachiller en ciencias filosóficas; los Colegios Federales, además, los títulos de bachiller en Ciencias Políticas, Ciencias Médicas, Licenciado en ambas Ciencias, en Ciencias Filosóficas e Ingeniero Civil.

LOS PROCERES AL PANTEON NACIONAL

El 11 de febrero de 1876 se ordena el traslado de los restos de los próceres y ciudadanos eminentes al Panteón Nacional, en cumplimiento del Decreto de Guzmán Blanco.

Ya antes, sin embargo, habían sido trasladados a la antigua iglesia de la Santísima Trinidad, los restos del Marqués del Toro, primer prócer en llegar a ese santuario de la Patria.

En realidad, para la fecha en que se inauguró el Panteón Nacional, ya muchos de los próceres estaban reposando allí. Tal es el caso de José Gregorio Monagas, Manuel Ezequiel Bruzual, Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo Falcón y Andrés Ibarra.

LOS RESTOS DE ANTONIO GUZMAN BLANCO SE ENCUENTRAN EN EL PANTEON NACIONAL

Los restos mortales de Antonio Guzmán Blanco, El Ilustre Americano, arribaron el día 7 de agosto de 1999 a Venezuela procedentes de Francia, tras cumplirse 100 años de su muerte el 28 de Julio.

El féretro viajó en vuelo comercial desde París y llegó al aeropuerto de Maiquetía a primera hora de la tarde, donde se rindieron honores militares.

A continuación fue trasladado al salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, al que acudieron los ministros de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel; de Defensa, Raúl Salazar; de Educación, Hector Navarro y el Gobernador del Distrito Federal, Hernán Grúber Odremán. El Historiador José Ramón Castellanos tuvo a su cargo eleborar y efectuar el discurso de orden.

Los cadetes de las diferentes escuelas de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales permanecieron en guardia de honor durante todo este día, mientras los restos de Antonio Guzmán Blanco se mantuvieron en capilla ardiente.

El embajador de Venezuela en Francia, Hiram Gaviria, informó vía telefónica que una vez abierta la tumba constataron que el cuerpo del Ilustre Americano se encontraba intacto y que lo más impresionante es que aún conservaba la barba. En vista de ello, indicó que lo más seguro es que sea incinerado para que sus restos puedan ser depositados en el Panteón.

El 31 de Julio de 1899, el presidente Ignacio Andrade emitió el decreto por el cual los restos del General Antonio Guzmán Blanco, ex-presidente de Venezuela, debían ser trasladados a Caracas desde París, donde pasó los últimos años de su vida, para que tuvieran eterno descanso en unas de las tantas obras que había sembrado en el país: el Panteón Nacional. Cien años después, se dió cumplimiento al decreto el día 08 de agosto de 1999.

La ceremonia oficial se inició con una ofrenda floral que el Jefe de Estado, Hugo Chávez Frías depositó ante el sarcófago de El Libertador, Simón Bolívar, acompañado de los ministros de Relaciones Interiores, Ignacio Arcaya; de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel; de Defensa, G/D Raúl Salazar Rodríguez, de Educación Hector Navarro; de Secretaría de la Presidencia, G/D Lucas Rincón Romero y del Gobernador del Distrito Federal, Hernán Gruber Odremán.

En los actos de inhumación, el primer mandatario nacional compartió el presidium con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Miquilena; el de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles Radonsky, así como descendientes de Antonio Guzmán Blanco.

El Orador de orden fue el Doctor Federico Brito Figueroa Rector de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos. Y los restos del General Antonio Guzmán Blanco fueron inhumados a las 1:20 P.M.

UN SIGLO EN PARIS LOS RESTOS DE GUZMAN BLANCO

(PLABLO VILLAMIZAR)

Desde 1899, año del decreto de Ignacio Andrade, el cuerpo de Guzmán Blanco ha querido regresar a Venezuela. Y la Historia cuenta que han sido muchos los intentos que se han hecho. El General Manuel Antonio Matos, por ejemplo, yerno de Guzmán Blanco,quiso traerlo, pero fue absorbido por la Revolución Restauradora en contra de Cipriano Castro.

Juan Vicente Gómez no quiso saber nada, durante sus 27 años de mandato, en relación con la traída de los restos del Ilustre Americano. Lopéz Contreras, por razones políticas, tampoco quiso gestionar su repatriación pues, según cuenta la historia, comparó gestiones y determinó que tan dictador fue Guzmán como el Benemérito.

De los presidentes democráticos, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi estuvieron dispuestos a llevar a cabo la misión. Algunos aseguran que Campíns estuvo a punto de hacerlo.

En torno a la historia de los restos de Guzmán Blanco existen muchas anécdotas. En 1981, por ejemplo, El Nacional publicó la noticia según la cual el Consejo Municipal del Distrito Federal había aprobado un decreto en el que se disponía el traslado de los restos del ex-presidente venezolano, de París a Caracas, para su exhumación definitiva del cementerio de Passy.

En julio de 1985, otra noticia alarmaba a la opinión pública venezolana. En ella se afirmaba que los restos de Guzmán Blanco estaban a punto de ser enviados a una fosa.

Los restos de muy pocos presidentes venezolanos han podido regresar luego de haber sido enterrados en el extranjero. En el caso de Simón Bolívar fueron traídos al país precisamente por Guzmán Blanco; los de José Antonio Páez se salvaron de caer en la fosa común de un cementerio neoyorkino gracias a las acciones de Hermógenes López y los de Cipriano Castro fueron traídos y enterrados en Capacho por las gestiones de Marcos Pérez Jiménez.

Para terminar, en el Gobierno del Comandante Hugo Chávez Frías, ha sido posible el regreso del presidente Guzmán Blanco por las gestiones de la Cancillería venezolana, (al mando del Ministro José Vicente Rangel y el Embajador de Venezuela en Francía Hiram Gaviria) con el apoyo del gobierno Francés.